異文化コミュニケーションコース

グローバル社会に欠かせないコミュニケーション力を培い、国際的相互理解の架け橋となる力を養う

さまざまな文化的背景を持つ人間の共同・協働作業が不可欠な現代社会で、リーダーシップを発揮できる人物を養成します。異文化間のコミュニケーションのベースとなる多様な価値観に対する理解を深め、その知識に基づいた議論ができる能力を身に付けた「グローバル・コミュニケーター」を目指します。

Keywords

#異⽂化理解 #異⽂化体験 #⽐較⽂化 #⾔語と⽂化 #グローバル時代の法 #フランス⽂化・芸術 #東アジアの社会と⽂化 #国境を超えるメディア・ニュース #カルチュラルスタディーズ

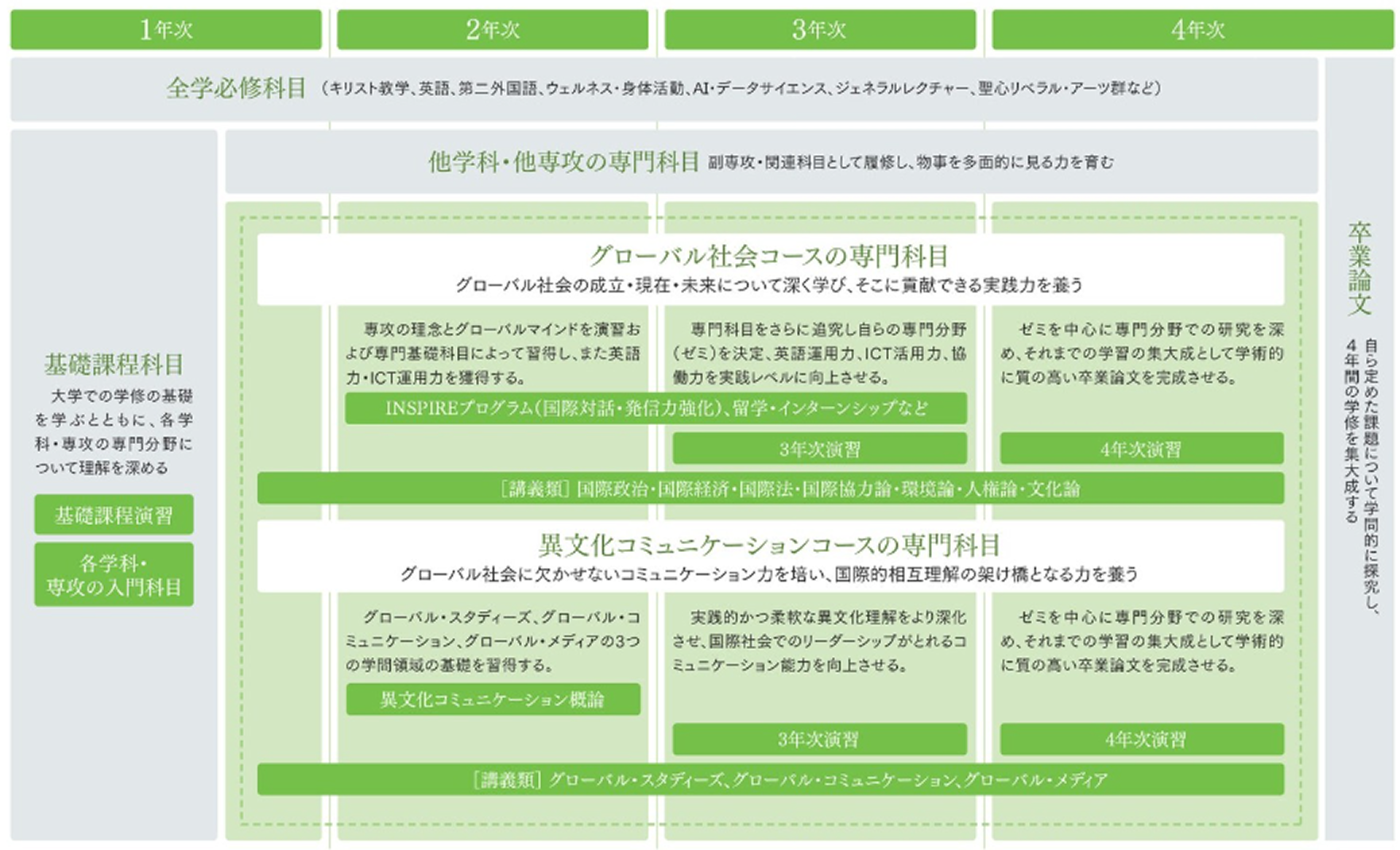

専門科目

専任教員紹介

- ①専門、研究テーマ

- 民法の財産法、家族法

契約責任のあり方、最近はグローバル化の影響が法にどのように作用するかを考えています。 - ②①に興味を抱いたきっかけ

- 大学の学部時代のゼミの勉強と、先生たちからの影響。社会生活関係における個人の法的自由をどう許容し、修正するか、何をどこまで法的責任として負うことが適切なのかは、杓子定規な基準では判断できないため、研究として惹かれました。

- ③ゼミについて(授業内容など)

- 民法は社会生活関係や人の一生をすべてカバーする法領域なので、あらゆる事象がテーマになりますが、国内外のさまざまな問題を、法的な問題意識を持って考えるゼミです。特に、諸外国の事象・制度を日本と比較することを重視しています。

- ④学生時代の思い出

- とにかく、いつでもどこでもよく食べていました(汗)。今となっては全てが美化されているのかもしれませんが、勉強も部活もダブル・トリプルスクールも、趣味も遊びも、食べながら取り組んだハイパーアクティブな日々でした。

加えて、素晴らしい先生方との出会い、友人や先輩後輩に恵まれたことは全て大学生活のおかげなので、いつも感謝しています。 - ⑤学生へのメッセージ

- 大学生のうちに、ぜひ一度 Comfort Zone から出てみてください。大学では、ラクするために省エネ選ぶのではなく、自分の可能性や潜在能力を伸ばすためのチャレンジを選んでみましょう。

- ①専門、研究テーマ

- 人間の活動がグローバル化することに伴ってその必要性が増してきている「グローバルジャーナリズム」を、CNN InternationalやBBC World Newsなどを対象に実証的に研究してきました。今は、「アジア共通のニュース」を構想してみようと取り組み始めています。

- ②①に興味を抱いたきっかけ

- 私は、大学を出た後、日本の通信社の経済部記者となりました。まだ20代の駆け出しのある夜、自分が、日銀の記者クラブで何気なく書いて送った記事で、地球の裏側のニューヨーク市場の為替相場が動くという体験をし、この、「ニュースに国境はない」という現象に興味を持ちました。

- ③ゼミについて(授業内容など)

- ゼミでは、授業とは異なり、学生の皆さんも「研究者のたまご」として扱い、お互い(私を含め)刺激しあい、切磋琢磨する関係にしたいと思っています。皆さん個々がお持ちの、アジアを中心とした国際的な、またはトランスナショナルな政治・経済・社会・文化などの関心を、それに関する情報を媒介するメディア・ジャーナリズムの研究を通じて深めていけるよう、進めていきます。

- ④学生時代の思い出

- 学部時代は、初めての一人暮らしということもあり、有り余る「自由」を享受しました。一時は、この「自由」に飲み込まれそうになって、自堕落な日々を送ったこともありますが、4年間をかけてこの「自由」を自分自身で制御できるようになったことが、今から振り返れば最大の学部時代の成果だと思っています。

- ⑤学生へのメッセージ

- キーワードは「とことん」。とことんマージャンをしたやつ、とことん競馬に打ち込んだやつ、とことん恋愛に溺れたやつ、とことん映画を見まくったやつ、とことんおしゃれに没頭したやつ、とことん部活・サークルに精を出したやつ、もちろん、とことん勉強したやつ。私の周りで、今、一目置ける人間は、皆、こういう学生生活をおくった人たちばかりです。

- ①専門、研究テーマ

- フランス文学、とりわけロマン主義時代のオリエント旅行記を研究しています。

- ②①に興味を抱いたきっかけ

- もともと本を読むのが好きだったので、大学では文学部に進むことを決めていました。

2年生のときに第三外国語として勉強し始めたフランス語が気に入り、フランス文学を専攻することにしました。 - ③ゼミについて(授業内容など)

- 2年間かけて、卒業論文を執筆するためのスキルを身につけていきます。資料収集、文献読解、論文執筆について、それぞれが自立して行えるよう指導をしています。自らの関心に合わせて、各自が大学生活の集大成となるような卒業論文を完成させ、胸を張って卒業していってもらえることをゼミの最終目的としています。

- ④学生時代の思い出

- 卓球が好きだったので、仲間と何時間も体育館で練習していました。あとは本を読んだり、アルバイトをしたり、楽しい学生時代でした。

- ⑤学生へのメッセージ

- 大学での勉強は「やらされる」ものではなく「自ら学びとる」ものです。そのためには、まず自分の興味のあることを見つけ、それをこつこつと掘り下げていくことが大切だと思います。

- ①専門、研究テーマ

- 中国哲学

- ②①に興味を抱いたきっかけ

- 昔から「なぜ」と問うことが好きだったように思う。1960年代から70年代の流れの中で、拙いなりにどう生きるかを考えていたのだろう。農業や女子教育をしたいと真剣に思っていた時期もあった。どうやら関心は別のところに向かい、ニーチェやショーペンハウアーなどを好んで読むようになった。そんな読書傾向のなかで『荘子』に出合い、いつか超えてやろうと思った。

- ③ゼミについて(授業内容など)

- 現代中国を通して日本や世界を理解するための授業。現代日本とのかかわりを重視し、現代・日本・国家などの理解に資するため、中国・台湾などを道具として使う。ここのところほぼ毎年台湾からの留学生が参加してくれているので、交流のいいチャンスになる。

- ④学生時代の思い出

- 足立区にずっと住んでいたので、交通が不便だった。23区内なら自転車移動が基本。きたないママチャリをこいでおまわりに職務質問されながら、エコの先端を行くライフスタイルだと、ひとり気に入っていた。1985年から2年間中国に留学した。この間すべての省・自治区・直轄市をまわった。帰国してからも休みがあれば、バックパックを背負って中国に出かけた。

- ⑤学生へのメッセージ

- つげ義春でも、宮沢賢治でも、ゲーデルでも、ワグナーでもなんでもいいから、自分を根源的な問いに引き戻してくれるようなものと出会おう。そして、せっかく大学に来たのだから、快楽は知的快楽にとどめをさすと実感できるまで突き詰めないともったいない。

- ①専門、研究テーマ

- グローバル社会における言語と文化の関係について研究しています。難民や移民として大人になってから新しい言語を学ぶ人も増える中、人はどのように言語や異文化でのコミュニケーション術を習得するのか、文化や社会が人々の使う言語やアイデンティティーにどのような影響を与えているか、について興味を持っています。その他、宝塚とコミュニケーションについても研究をしています。

- ②①に興味を抱いたきっかけ

- 会話の中で、日本語ではたくさん相槌を打ちますが、英語ではそれほどありません。またその違いが文化によって印象や受け取り方が違います。言語や非言語コミュニケーションが国によって違うことに気づき、コミュニケーションの違いは面白いと思いました。

- ③授業内容について

- 英語を使って大学で勉強したことをプレゼンテーションやスピーキング・ディスカッション・ライティングなどで表現し、異文化間コミュニケーションにおける異同に気づき、違う文化を受け入れるマインドを手に入れます。

- ④学生時代の思い出

- 旅行が好きでした。予定が決められたパック旅行が嫌いで、自分の自由な旅程で自分のペースで旅していました。今もよく旅をしますが、現地の人と触れ合う旅をするようにしています。

- ⑤学生へのメッセージ

- たくさんのことを知って、広い心を持ってください。そのためにはいろんな人に出会って、違うことが素晴らしいということに気づきましょう。見識が広くなれば広くなるほど、自分が知らないことの多さに気づきます。知らないことが多い、と気づいたら、それはあなたの学びが深まったということです。

- ①専門、研究テーマ

- 比較文学・文化、翻訳論

- ②①に興味を抱いたきっかけ

- 幼いころは、「物語」が大好きでした。昔話、神話、遠い国の不思議な冒険話に夢中でした。特に、アレクサンドル・デュマの『三銃士』をはじめ、フランスの17世紀を舞台にした小説を愛読しました。また、毎週土曜日にテレビで日本のアニメに見入っていました。その時から日本に興味を抱きました。大学でフランスと日本の歴史や文化について勉強したかったのですが、日本語の厚い言葉の壁があり、フランス文学を専攻することにしました。フランス文学の修士を取得後、どうしても日本について学びたい気持ちが収まらずに、再び大学院に入学し、日本語の授業も履修しました。現在、フランスと日本の文学・文化を比較し、人々の相互理解を深めるために、「物語」は非常にパワフルなツールだと思います。

- ③授業内容について

- 世界のグローバル化が進んでいる中で、多面的な切り口から「文化」の役割を問います。文章や映像の分析、またインタビューとフィールドワークによって、異文化交流が出来るようになるためのノーハウを学びます。机上論だけでなく、実際に文化の架け橋になるために実践練習もします。

- ④学生時代の思い出

- 私はカナダ生まれ、カナダ育ち。高校には殆ど部活がなく、学校で勉強し、すぐに帰宅していました。しかし、大学生になり、毎日朝から夜遅くまでキャンパスにいました。出来るだけ多くの授業を履修し、暇な時は図書館で好きな本を読み、多くのサークルに参加し、そして夕方からは友達と校内の喫茶店で食事をしながら時間も忘れ、雑談に耽りました。大学こそ私の青春時代でした。

- ⑤学生へのメッセージ

- 勉強、サークル、バイトなどで学生の日々が忙しく感じるかもしれませんが、一人の時間も大切にしてください。ゆっくり本を読んだり、映画を見たりする時間を確保した方が良いです。これらの後の人生で貴重なものとなるはずです。

卒業論文

国際比較法(指導教員:松浦聖子)

- 代理母出産と生殖補助医療における子どもの福祉ー同性婚の承認を巡る課題ー

- ルッキズムの向き合い方 ー外見重視社会の観点からー

- 子供の貧困対策の必要性とその課題-子供の貧困対策推進法の検討を通じて-

- 共働き家庭の子育てにおける性別役割分業の課題ー女性の育児負担軽減の検討を通じてー

- マイナンバー制度の普及及び国民的受容に向けての課題とその解決法についての考察―諸外国との制度比較を通して―

- 日本における移民政策の在り方について―入管政策からの発展的創出―

- 日本におけるキャッシュレス化の展望ー国際比較から読み解く日本の課題ー

- 日本におけるデジタル社会のプライバシー権のあり方―憲法明文化に対する検討―

- 目に見えない精神文化を保護、継承する為に ー情報化とグローバル化による文化消費行動を考えるー

- 日本の男女雇用機会均等法とキャリア教育ー女性のキャリア教育の必要性とはー

- 現代における通過儀礼の意義 ―伝統文化か人権か―

表象文化論(指導教員:スティーブ・コルベイユ)

- サーカスの変遷と役割を探る ー映画におけるアメリカサーカスの差別と多様性の描写からー

- 美容整形とアイデンティティ 〜表象文化論の視点から見る日本と海外の女性における身体加工〜

- アイドルとオタクの共依存関係に見る労働とメディアの影響―『【推しの子】』をはじめとした、”推し”の国際進出の検討―

- 韓国のソフトパワー政策とK-POPのグローバル発展

- 日米リメイク映画から見る異文化理解―日本作品がハリウッドでリメイクされる理由―

- ティム・バートンの映画における郊外と家族の表象 ー「ゴシック」の大衆化についてー

- 自閉症キャラクターの表象と社会的意義―韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』を事例として

- 英国スパイ映画から分析する「イギリスらしさ」-007シリーズ・Kingsmanに表象される社会背景とその影響-

- 日米エンタテインメント業界でみるIP成功のカギ

- 妖怪とモンスターからみる恐怖の娯楽表象-妖怪漫画の世界市場への挑戦-

フランス文化(指導教員:畑浩一郎)

- 近世フランスの清潔観

- 写真と芸術―アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真における芸術性―

- 19世紀末フランスのポスター広告 ―どのようにしてポスターは芸術としての評価を得ていったのか―

- エミール・ガレとジャポニズム―どのようにエミール・ガレは日本的要素を作品の中に取り入れたのか―

- 18世紀フランスにおけるシノワズリー

- 同時期に活躍したフランス人デザイナーココ・シャネルとクリスチャン・ディオールの比較

国際メディア論(指導教員:鈴木弘貴)

- 通訳・翻訳はどこまで「意味」を正しく伝えているのか -「盗人猛々しい」「적반하장」を事例に-

- アメリカと日本のソーシャルメディアにおける広告の効果比較 ―インターネットに対する信頼度と購買文化は影響するか―

- 政府による情報管理がオンラインニュースに与える影響 ーヤフーニュースと新浪新聞の情報源の分析から見るー

- 汎アラブ系ジャーナリズムとグローバルジャーナリズムは、中東地域をどう報じているのか

- 日本の新聞社におけるソマリア紛争報道

- 日米韓の映画におけるLGBTQ表象―シーン・セリフ・カットの分析から―

- 「アジア人」ステレオタイプは、21世紀の「グローバルメディアコンテンツ」に於いて、どう変わったのか?–Netflixの「オリジナルドラマ・映画を中心に」–

言語コミュニケーション(指導教員:奥切恵)

- 韓国と日本の文化発信と英語使用

- アメリカ映画字幕からみえるブラックに対するステレオタイプと東北方言

- 文末表現における「みたいな」の役割と機能―若者ことばから見える思考―

- マンガにおけるオノマトペの翻訳表現 -日本語と英語のオノマトペの比較-

- インターネット上における笑い表現の日英比較文化

- 日本語と中国語の挨拶表現からみるコミュニケーションと文化

- 談話場面における「ちょっと」の機能と使用傾向

- 英語とポーランド語のコードスイッチング

- 沈黙が会話の中で与える影響と効果―日英のシチュエーション・コメディから垣間見える文化―

- 日本語学習者による日本語のあいづち使用と文化

- 韓国ドラマから見る近年の韓国語敬語 ―日本語との違いを字幕から読み取る―

中国社会文化(指導教員:久保田知敏)

- 中国で大学受験が過熱するのはなぜか

- 親孝行の日中対比

- 中国における社会問題―児童誘拐及び人身売買―

- 天皇の継続性に関する考察 ―古代と近代の比較―

国際比較法(指導教員:松浦聖子)

- 我が国における食糧安全保障の重要性

- 日本におけるヤングケアラー支援の導入可能性―イギリス法との比較分析から―

- 日本において少年法の厳罰化は必要か

- 日本における外国人等による土地取得の現状とさらなる法整備の必要性

- 非正規雇用女性に対するエンパワーメントの実状とその背景からみる課題についての考察 ―オランダの制度を取り上げて―

- 犬の尊厳を守る ―Animal Welfareと現代日本―

- 自分に合う結婚の価値観を「選択」する時代へ ―学生の結婚観、経済と結婚の関連性より読み解く―

- 現代日本における主権者教育の提案

国際メディア論(指導教員:鈴木弘貴)

- コロナ禍における、フェイクニュースの威力―コロナ初期と2年半後のアンケート結果からー

- ロシアウクライナ戦争報道における日米比較

- スポーツ報道とナショナリズム―世界水泳における4か国の内容分析から―

- 選挙におけるインターネットやSNSの影響力は、どの社会でも同じなのか? ―米国大統領選挙と日本参議院議員選挙を比較して―

- 日韓ドラマにおける女性像の違い ー男女差別とメディア表象のギャップー

- 何故「JPOP」は「KPOP」と比較して海外進出が遅れているのか_メディアを利用した宣伝広報活動の比較から_

- ハリウッド映画における「黒幕・敵役」の表象と国際情勢の関係について-60年代から現在までの国際情勢の変化を追って-

- ルッキズムはキャラクターの表象にも影響を与えているのか -2019年のミッキーマウスの「フェイス」の変更を事例に-

フランス文化(指導教員:畑浩一郎)

- アルザス人のアイデンティティー『アルザスの小さな鐘』をめぐってー

中国社会文化(指導教員:久保田知敏)

- 中華料理が世界的な人気料理になったのはなぜか?

- 中国のコスメ市場拡大に伴う日中韓のブランディング政策

- 中国のテーマパーク産業の存在意義

- 習近平政権による規制強化ー習近平は国民に何を望んでいるのかー

- 日本における同性婚法制化の実現可能性

- 中国における大卒者の特権-中国の大学への需要と高等教育政策の関係性-

- 中国共産党は少数民族への監視・弾圧を強めているのか

- 「SHEIN」がなぜ若者に支持されるのか?

国際比較文化(指導教員:小川早百合)

- 「ロミオとジュリエット」から見る日仏のミュージカル比較

- 庭園から見る日本と西洋の自然観の相違について

- 先進国と開発途上国の学校給食が持つ役割と可能性 ―教育格差と持続可能性の観点から―

- 日本のアナウンサーとイギリスのテレビプレゼンターの相違

- 日本とフランスのファッション比較 ―若者のライフスタイルを通してー

- 北欧から学ぶ英語教育 ―日本と比較して―

- 京都とパリの景観比較―景観管理を踏まえて―

言語コミュニケーション(指導教員:奥切恵)

- 社会規範と価値観を表すことば―女性による「男ことば」と「女ことば」の使用とその効果―

- 英語の「上に」と日本語の「上に」 ── 文化による言語と意識の違い ─

- 文化の中で生きている言葉ー若者ことばの「普通に」に着目してー

- 日本語の謝罪表現にあらわれる文化と思いー「すみません」と「ごめんなさい」の使い分けからの考察ー

- 現代社会のコミュニティーにおける挨拶 ―「おつかれさま」と仲間意識―

- 会話分析からみたおかしみの構造―日本のしゃべくり漫才のコミュニケーション―

表象文化論(指導教員:スティーブ・コルベイユ)

- アメリカ映画から見るインターセクショナリティ―『ムーンライト』『ハーフオブイット:面白いのはこれから』『ウェディング・バンケット』より―

- 戦後ロボットアニメから考えるナショナリズム ー『鉄腕アトム』から『新世紀エヴァンゲリオン』までー

- マンガにおける猫の表象 −異文化視点から捉える動物観−

- 入れ墨という伝統の可能性ー『ゴールデンカムイ』におけるアイヌ文化表象ー

- 芸術作品に生き続ける「キューブリック性」 ー『2001年宇宙の旅』、『時計じかけのオレンジ』、『シャイニング』 引用の意義とはー

- 『スノーピアサー』3作品における社会格差の表象 −アダプテーションの視点から−

- スポ根少年マンガから見るジェンダーとナショナリズムの変容 -『巨人の星』『SLAMDUNK』『ダイヤのA』の表象変化-

国際比較法(指導教員:松浦聖子)

- 地方公共交通機関の存続危機に対するMaaSの適用可能性 ー京丹後版MaaSの検討を通じてー

- ストリートアートの違法性

- オリンピックの課題―巨大ブランド化するオリンピックの課題―

- 日本における持続可能な食料安全保障の確立―環境課題と輸入に依存する食料調達の関係性より考察する―

- 少年法の厳罰化―教育的処遇継続の必要性―

- 日本の若年層の政治参加意識を高めるための方策ースウェーデンの有権者教育から学ぶー

- 日本のお稽古文化から見るバレエの未来

国際メディア論(指導教員:鈴木弘貴)

- 日米韓で好まれる映画ジャンルと「ストーリータイプ」の違い―興行収入ランキングの比較分析から―

- 日本のアイドルのメディア戦略の変化に伴うアイドル雑誌における表象の変遷ー「憧れの対象」から「近い存在」へー

- 日韓両国の歴史教科書・インターネット時代の メディアと相互意識ー日韓の若者を対象としたアンケート分析を中心に

- 日韓におけるナショナリズムの形成とマスメディア―新聞の質的内容分析と日韓両国におけるアンケート調査から―

- 新聞とインターネットにおける対中国報道を巡る内容分析―中国イメージを悪化させているのは何か?―

- インターネットメディアの普及による若者の関心の多様化とマスメディアの議題設定機能の関係性

- インターネット社会における「君主制」とメディアの関係―日本の皇室とイギリス王室とを比較して―

フランス文化(指導教員:畑浩一郎)

- 19世紀フランスにおける異性装―なぜジョルジュ・サンドは男装をしたか―

- 女性の痩せ願望 ーなぜ女性は痩せたいのか 近代フランスの女性を中心にー

- サミュエル・ビングと日本芸術―なぜ、ビングは『藝術の日本』を刊行したのか―

- 魔性の女カルメン―カルメンとの出会いは何故ホセを狂わせ死に至らせたのか―

中国社会文化(指導教員:久保田知敏)

- 中国における日本語教育の現状と課題

- 中国における少数民族教育の現状ー内モンゴル自治区の事例からー

- 新型コロナウイルスの防疫政策ー台湾の成功例から見る日本の課題とはー

- 中国の医療格差

- 中国の化粧品市場動向から考える日本企業の今後の対応

- なぜ中国で監視社会が受け入れられているのか

国際比較文化(指導教員:小川早百合)

- 日本と西欧の行動様式の比較研究

- 育児からみる日本とスウェーデン女性の社会進出の相違

- 日本語教育の現状と課題―中国、フランス、日本を比較して―

- 西欧文化と比較して見る「縮み志向」の日本文化

- 日本と西洋から見る修験道

- 日本と西欧の死生観の変遷-死に対する考え方の相違とその理由-

- 教育制度における日本の集団主義とヨーロッパの個人主義

- 女性のファッションから見る日本とヨーロッパの文化比較について

言語コミュニケーション(指導教員:奥切恵)

- マスク越しコミュニケーションとアイコンタクトの効果

- 依頼に対する女性の断りのストラテジー

- 男女による「女ことば」のステレオタイプと実際

- ファイナルファンタジーにおける言語のジェンダー―ジェンダーステレオタイプにも着目して―

- 若者ことばから見る日本語の特徴

- ~してもらってもいいですか―若年層による許可求め表現の使用傾向と機能―

- 打ちことばの地域方言から見るアイデンティティー―ラジオとTwitterにおける大阪方言使用とその比較―

表象文化論演習(指導教員:スティーブ・コルベイユ)

- 映画史から考える人種差別的表象とアーカイブの関係性―D・W・グリフィスの『國民の創生』からデイモン・リンデロフの『ウォッチメン』まで―

- 時代に伴うK-POPの変容 ー歌詞と労働環境から見るジェンダー観ー

- 大衆を魅了するグロテスク―『英名二十八衆句』の無残絵から『鬼滅の刃』のマンガ・アニメまで―

- マーベル作品が表象する現代アメリカ―グローバル資本主義および多様性の観点から―

- マーティン・スコセッシ監督とアメリカ社会―映画における暴力と宗教の表象―

- 千の顔を持つジョーカーーメディア、政治、フェミニズムの視点によるバットマンの大敵分析ー

- 台湾と日本のCMで見るジェンダー問題―マーケティング戦略と男尊女卑・LGBTQ―

- 日韓リメイクドラマから見る現代社会の理想像-『ミセン-未生-』と『HOPE∼期待ゼロの新入社員∼』を題材に-